| |

|

|

Италия! Italy! La Repubblica Italiana!

Одна тысяча девятьсот шестой год. Модильяни переезжает из Италии в Париж. Ему двадцать два. Он ослепительно красив, его приглушенный голос словно зовет за собой, походка - летящая, а весь облик преисполнен силы и гармонии. В общении с любым человеком он был одновременно подчеркнуто вежлив и прост, аристократичен и дружелюбен. Одни говорили тогда, что Модильяни - начинающий скульптор, другие - что он художник. И то и другое было правдой. Но среди представителей парижской богемы Модильяни прославился не только как самобытный живописец, но и как неутомимый донжуан. Модильяни легко увлекался, а девушкам, порой самым простым и неискушенным, льстило внимание молодого гения.

Модильяни любил женщин, а те любили его. Сотни, возможно, тысячи женщин побывали в постели этого элегантного красавца. Еще в школе Амедео заметил, что девочки обращают на него особое внимание. Модильяни рассказывал, что в 15 лет его соблазнила горничная, работающая в их доме. Хотя он, как многие его коллеги, был не прочь пройтись по борделям, все же основная масса его любовниц были его же натурщицами. В течение своей карьеры он поменял сотни натурщиц. Многие позировали ему обнаженными, в течение сеанса несколько раз прерываясь на занятия любовью.

Больше всего Модильяни нравились женщины простые, например, прачки, крестьянки, официантки. Этим девушкам ужасно льстило внимание красивого художника, и они покорно отдавали ему себя. Вот что пишет его приятельница Луния Чеховска: "Вы только представьте себе, что творилось с дамами при виде шагающего по бульвару Монпарнас с этюдником наперевес красавца Модильяни, одетого в серый велюровый костюм с торчащим частоколом цветных карандашей из каждого кармана, с красным шарфом и в большой черной шляпе. Я не знаю ни одной женщины, которая бы отказалась прийти к нему в мастерскую".

Но, несмотря на множество сексуальных партнерш и на множество романов, о которых сложены легенды, имя Модильяни связывают с тремя женщинами: отдельное место в жизни Модильяни занимала Анна Ахматова, а любил он в своей жизни только двух женщин - Беатрис Хестингс и Жанну Эбютерн. Беатрис и Жанна, которых по-настоящему (хотя и не без странностей) любил Модильяни, оставили заметный след в его творчестве. Художник написал дюжину портретов Беатрис и две дюжины портретов Жанны, сделав, помимо этого, множество рисунков с их изображениями. Я попытался собрать все портреты этих женщин, их вы сможете увидеть в следующих постах. На портретах Беатрис выглядит сильной и волевой, а Жанна - нежной и ранимой (так было и в жизни). Модильяни обожал писать Жанну, называя ее портреты своим "признанием в любви на холсте". Анна Ахматова и Амедео МодильяниОна - петербургская, он - монпарнасский. Она великая при жизни, он - посмертно. Такие далекие и близкие, похожие и разные. Их пути пересеклись в бурлящем Париже начала прошлого столетия на углу бульвара Распай, улицы Вавэн и бульвара Монпарнас в "Ротонде". Ахматовой и Модильяни посвящены посты в Дневниках Ли.ру, я представляю свою версию, впрочем основанную на материалах Интернета, как и уже опубликованные материалы.

Когда в музее «Культурный центр Королевы Софии» открылась выставка произведений Амедео Модильяни, туда бросился чуть ли не весь художественный Мадрид. В экспозиции было представлено более четырехсот рисунков знаменитого итальянца — эскизы, наброски к будущим картинам, выполненные в основном карандашом. Многие десятилетия хранившиеся в коллекции парижского врача Поля Александра, друга Модильяни, они охватывали период с 1906 по 1914 год. Но главная ценность выставки состояла в том, что на ней были десять рисунков, изображающих юную Анну Ахматову, в том числе и «ню». Впервые об этих рисунках сообщила парижская газета «Русская мысль». В номерах от 14—20 октября 1993 года, рассказывая о выставке рисунков Модильяни в Венеции, она поведала читателям, что среди них есть и работы из собрания Поля Александра. Обнаружила их, разбирая архив, русская славистка Августа Докукина-Бобель, ныне живущая и работающая в Италии. Это было настоящее открытие. Дело в том, что до того времени был известен только один рисунок работы Модильяни с изображением русской поэтессы.

Хотя, по признанию самой Ахматовой, их было шестнадцать. Однако пятнадцать погибли в первые годы революции в царскосельском доме, где жила Анна Андреевна. По ее выражению, их «скурили солдаты в Царском». Не уцелел, впрочем, и сам дом. Найденные рисунки напомнили о поэтической влюбленности и трогательных отношениях, которые связывали поэта и художника. Впервые они встретились в мае 1910 года, во время — парадокс судьбы — ее свадебного путешествия с мужем Николаем Степановичем Гумилевым. Они обвенчались незадолго до этого — 25 апреля. Говорят, Гумилев понимал, что слишком свободную, захваченную чувственным вихрем жизни, вольнолюбивую Анну, остановить невозможно. Гумилев привел молодую жену в “Ротонду” — кафе, где собиралась вся художественная и литературная богема Парижа. Там ее и заприметил Модильяни. Он был нараспашку, раскрывал перед всеми свою веру в жизнь … а потом одержимый и пьяный рвал в клочья разлинованную бумагу, потому что не мог достичь одному ему известного предела. Она не могла его не заметить. Она изумилась, и это чувство, смешанное с желанием и восхищением, не мог не заметить ее муж. Гумилев приревновал жену, “Моди” в свою очередь устроил скандал из-за того, что Гумилев обращался к жене на русском, который окружающие не понимали. Их страсть была неудержимой, но по понятным соображениям, недолгой. Из воспоминаний Ахматовой: Н. С. Гумилев, когда мы в последний раз вместе ехали к сыну в Бежецк (в мае 1918 г.) и я упомянула имя Модильяни, назвал его "пьяным чудовищем" или чем-то в этом роде и сказал, что в Париже у них было столкновение из-за того, что Гумилев в какой-то компании говорил по-русски, а Модильяни протестовал. В то время, как заметил Эренбург, «Ахматова еще не была Ахматовой, да и Модильяни еще не был Модильяни». Но оба были невероятно талантливы — и это притягивало их друг к другу. «... он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти», — вспоминала Анна Андреевна много лет спустя. И еще их связали стихи. «Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов. В два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть, и радовались, что помним одни и те же вещи, — скажет Ахматова спустя полвека. И добавит: — Данте он мне никогда не читал. Быть может, потому что я тогда не знала еще итальянского. Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки». Модильяни был старше Ахматовой на пять лет. В те годы Амедео был абсолютно безвестным и непризнанным художником. Даже среди друзей, которые тем не менее относились к нему покровительственно. Как писал его друг Гийом Аполлинер, он находился «в отважных странствиях в поисках своей индивидуальности, в поисках самого себя». Поиски эти, судя по всему, были трудными, так как Амедео пребывал в состоянии постоянной тревоги, беспокойных, упрямых метаний недовольного собой художника. Двадцатилетняя Анна тоже жадно вглядывалась в мир, стремясь глубже познать его. Она уже чуть-чуть «вкусила славы», опубликовав около двух десятков стихотворений в разных изданиях, и имя ее становилось известным в поэтических кругах. Теперь, впервые попав во Францию, она оказалась в центре парижской богемы, на «самом Монпарнасе». Почти через полвека Ахматова рассказала своей подруге Нине Антоновне Ольшевской-Ардовой, актрисе Малого театра: «Когда я его в первый раз увидела, подумала сразу: «Какой интересный еврей. А он тоже говорил (может, врал), что, увидев меня, подумал: «Какая интересная француженка!» Однако долгие годы Ахматова не упоминала публично о своем знакомстве с Модильяни и встречах с ним. Она словно хранила в себе воспоминания об этом событии своей жизни, не желая ни с кем делиться им. Справедливости ради надо сказать, что и время не располагало к такой откровенности. И все же, думается, не это главное в ее молчании. Амедео оставил после себя рисунки — что же касается Анны Андреевны, то она оказалась куда более сдержанной в выражении своих чувств. Есть только два стихотворения, помеченные Парижем и датированные весной 1911 года — но без упоминания его имени в стихах или посвящений ему. Вот одно из них: Мне с тобою пьяным весело

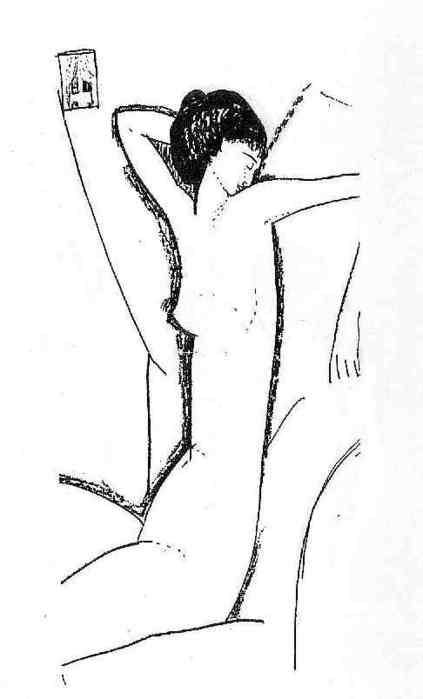

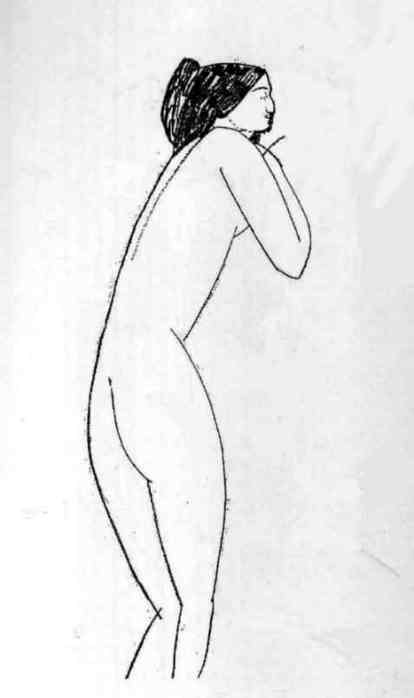

Сама Ахматова утверждала: «Стихи я ему, Моди, не писала. Стихотворение «Мне с тобою пьяным весело» не относится к М(одильяни)». Но читая эти строки, все же, кажется, что относятся они непосредственно к Модильяни и навеяны пребыванием в Париже и встречами с художником. В те годы Моди был ужасающе беден. Настолько, что, когда однажды пригласил Ахматову в Люксембургский сад, не в состоянии был оплатить стул, на котором можно было посидеть. И они беседовали на бесплатных скамейках, предназначенных для бедняков. И вот что еще поразило юную Ахматову в 26-летнем художнике: «Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества». Но вопреки всем невзгодам, несчастьям, неустроенности и нищете, Модильяни не говорил с Ахматовой «ни о чем земном, и никогда не жаловался. Он был учтив, но это не было следствием домашнего воспитания, а высоты духа. Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином». А ведь именно в тот период он пытался найти забвение и решение своих проблем в рюмке. Не потому ли, по словам Ахматовой, «Все божественное в Амадее (так она называла Модильяни) только искрилось сквозь какой-то мрак». Правда, один раз она видела его «под влиянием гашиша. Он лежал, держал мою руку и повторял: будь доброй, будь нежной. (Вообще он никогда не говорил мне «ты», и для этого не было оснований»). А в другом месте она скажет: «Ни доброй, ни нежной я с ним никогда не была». И тут же, словно внутренне противореча себе, добавит: «Модильяни был единственным в мире человеком, который мог в любой час ночи оказаться (стоять) у меня под окном. Я втайне уважала его за это, но никогда ему не говорила, что вижу его». В первый свой приезд в Париж весной 1910 года Анна Андреевна и Модильяни виделись редко. Молодая супружеская пара быстро вернулась в Россию. Модильяни не забыл русскую поэтессу. Он послал Анне Андреевне письмо, другое, пятое — писал всю осень и зиму 1910—1911 года. В 1911 году Ахматова, пренебрегая мнением мужа, отправилась в Париж одна. Это было началом краха их с Гумилевым брака. Это был апогей их с Модельяни любви. Встречи с Модильяни в этот приезд становятся регулярными. По скупым строчкам воспоминаний самой Анны Андреевны, можно сделать вывод о том, что этих великих людей связывало нечто гораздо большее, чем простой интерес друг к другу. Из писем Модильяни: «Вы во мне наваждение». «Я беру вашу голову в руки и опутываю любовью». Да и сдержанная Ахматова не смогла утаить их до конца: они проскальзывали и в отдельных репликах, и в замечаниях, и в разговорах с друзьями и знакомыми, когда речь заходила о Моди. Нашли они отражение и в ее отношении к единственному оставшемуся у нее рисунку Модильяни. Эренбург писал: «Комната, где живет Анна Андреевна Ахматова, в старом доме в Ленинграде, маленькая, строгая, голая; только на одной стене висит портрет молодой Ахматовой — рисунок Модильяни». Антонина Рец Ахматова и Модильяни Анна Андреевна очень любила этот портрет и именно его поместила на суперобложке своего последнего прижизненного сборника «Бег времени», выпущенного в 1965 году. Об этом рисунке она писала: «В нем, к сожалению, меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие «ню». Интересный факт: Образ Ахматовой перекликается с фигурой одного из известнейших архитектурно-скульптурных сооружений XVI столетия - аллегорической фигурой "Ночи" на крышке саркофага Джулиано Медичи, созданной Микеланджело. Но в отличие от напряженной позы "Ночи", как бы соскальзывающей со своего наклонного ложа, фигура на рисунке Модильяни статична и устойчива, как египетский сфинкс.

Из воспоминаний Ахматовой: «Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предысторией жизни: его — очень короткой, моей — очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый, легкий, предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем». Интересный факт: В отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге хранится рукопись ахматовской «Поэмы без героя». На полях второй ее части — «Решки», после строк: «Кто над мертвым со мной не плачет,

записаны следующие строфы, которые, по выражению поэта, «бродили на полях рукописи»: «В синеватом Парижа тумане,

Эти строки не вошли в поэму. Некоторые исследователи полагают, что они были написаны после ее второго посещения Парижа в мае-июне 1911 года, когда Ахматова виделась с Модильяни куда чаще, чем в первый свой приезд.

В воспоминаниях Ахматова расшифровывает их. Он говорил: "Драгоценности должны быть дикарскими" (по поводу моих африканских бус) и рисовал меня в них. Водил меня смотреть cтарый Париж за Пантеоном ночью при луне. Хорошо знал город, но все-таки мы один раз заблудились. Он сказал: "Я забыл, что посередине находится остров". В дождик (в Париже часто дожди) Модильяни ходил с огромным очень старым черным зонтом. Мы иногда сидели под этим зонтом на скамейке в Люксембургском саду, шел теплый летний дождь, около дремал cтарый дворец в итальянском вкусе, а мы в два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть, и радовались, что помним одни и те же вещи. Модильяни любил ночами бродить по Парижу, и часто, заслышав его шаги в сонной тишине улицы, я подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, медлившей под моими окнами. Вячеславу Всеволодовичу Иванову в этой связи Ахматова признавалась: «О главном написать нельзя — КАК он стоял под окном ночью. Смотрю сквозь окно в ночь — он снова там стоит». Что же касается «Египтянки», то Модильяни увлекался тогда Египтом и постоянно водил Ахматову в Лувр, в Египетский отдел, после чего и стал называть ее Египтянкой. В 1911 году Ахматова посетила выставку, где экспонировались и работы Модильяни. Был там и Амедео, но он не подошел к Анне Андреевне только потому, что она была не одна, а с друзьями. В другой раз, вспоминает Ахматова, она зашла за Модильяни, но не застала его и решила подождать несколько минут. «У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я, от нечего делать, стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла. Когда мы встретились, он выразил недоумение, как я могла попасть в запертую комнату, когда ключ был у него. Я объяснила, как было дело. «Не может быть, — они так красиво лежали». В ту минуту в Модильяни говорил не только художник. Модильяни часто рисовал Ахматову. Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, — эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. «Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома»… Это уточнение очень важно — оно тоже характеризует их отношения. Она не была для художника просто моделью, и тот факт, что он рисовал ее дома в ее отсутствие, означает: это было его внутренней потребностью. Художнику «с присущей ему визионерской прозорливостью удалось запечатлеть внутренний облик творческой личности. Перед нами не изображение Анны Андреевны Гумилевой 1911 года, но «ахронологический» образ поэта, прислушивающегося к своему внутреннему голосу». Именно искусствовед Николай Харджиев заметил сходство работы Модильяни с Микеланджело, но при этом он замечает: «Фигура на рисунке Модильяни статична и устойчива, как египетский сфинкс». Кстати, этот рисунок нравился и самой Ахматовой. Более того, он был самым любимым. Ей нравилось, что художник, встретив ее, 20-летнюю, и даже не зная, что она поэт, нарисовал умудренную жизнью скорбно одухотворенную женщину, словно угадав в юном существе ее будущий величественный образ.

12 апреля 1965 года, менее чем за год до своей кончины Анна Андреевна решила переписать свое завещание. «Около часа мы провели у нотариуса, выполняя различные формальности, — вспоминал Бродский. — Ахматова почувствовала себя неважно. И выйдя после всех операций на улицу, Анна Андреевна с тоской сказала: «О каком наследстве можно говорить? Взять подмышку рисунок Моди и уйти!» Корней Чуковский вспоминал: «Не расставалась она только с такими вещами, в которых была запечатлена для нее память сердца. То были ее «вечные спутники» — шаль, подаренная ей Мариной Цветаевой, рисунок ее друга Моди, перстень, полученный ею от покойного мужа...» В 1965 году, незадолго до кончины, Ахматова в третий — и последний — раз попала в Париж. Встретилась там с соотечественником писателем Георгием Адамовичем, эмигрировавшим во Францию после революции. Позже Адамович описал эту «необыкновенную встречу» с Ахматовой. «Она с радостью согласилась покататься по городу и сразу же заговорила о Модильяни. Прежде всего Анна Андреевна захотела побывать на рю Бонапарт, где когда-то жила. Стояли мы перед домом несколько минут. «Вот мое окно, во втором этаже. Сколько раз он тут у меня бывал», — тихо сказала Анна Андреевна, опять вспомнив о Модильяни и силясь скрыть свое волнение... Ахматова, быть может, была единственной или, во всяком случае, одной из немногих знавших Модильяни, кто навсегда сохранил о нем светлую, чистую и теплую память, кто разглядел в нем не неудачника, а необыкновенный талант, который не смог приспособиться к окружавшей его действительности, совладать со временем. Модильяни и БеатрисБеатрис Хастингс

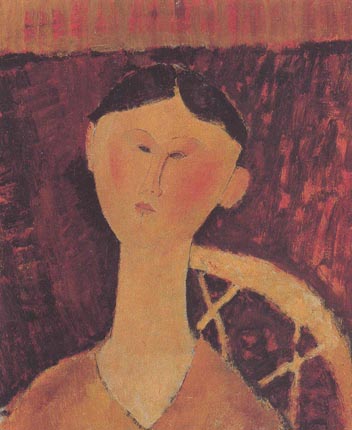

12 мая 1879, Лондон - 30 октября 1943, Уортинг, Западный Сассекс Английская аристократка, поэтесса, талантливый журналист и литературный критик. Выросла в Южной Африке. Значительная часть её работ до начала Первой мировой войны были опубликованы в британском литературном журнале «Нью Эйдж» (New Age) под различными псевдонимами. Она состояла в близких отношениях с редактором журнала Р. Орейджем. Была подругой Кэтрин Мэнсфилд, чьи работы были впервые опубликованы в «Нью Эйдж». Накануне Первой мировой войны переехала в Париж и стала известным персонажем в богемных кругах Парижа благодаря своей дружбе с Максом Жакобом. Модильяни познакомился с писательницей и журналисткой Беатрис Хастингс в 1914 году. Она проживала в одной квартире на Монпарнасе с Амедео. Знакомство переросло в бурный роман. Беатрис, кстати, в прошлом была артисткой цирка. Это про нее Анна Ахматова позже напишет: "Еще одна канатная плясунья…". Беатрис была пятью годами старше художника, отличалась ярким темпераментом, пылкостью, эксцентричностью и легкостью на подъем. Роман Модильяни с Беатрис был типичным богемным романом - с неумеренными возлияниями, бесконечными разговорами об искусстве, скандалами и потасовками, сумасшедшей любовью. Ежедневно ссорясь и даже пуская в ход кулаки, они, тем не менее, прожили 2 года. Они сразу же стали неразлучны. Модильяни даже переехал к ней жить. Беатрис в то время служила художнику главным источником вдохновения. В период расцвета их любви он создал одни из самых значительных произведений: портреты Диего Риверы, Жана Кокто, Льва Бакста, и, конечно, портреты самой Беатрис. Именно в годы войны и романа с Беатрис Модильяни удалось добиться некоторого успеха. В 1914 году работы художника начал покупать Поль Гильом. В 1916 году этого «арт-дилера» сменил выходец из Польши Леопольд Зборовский. Впервые с ней Модильяни ощутил, что "чувственность в живописи так же необходима, как кисть и краски, без нее портреты получаются вялыми и безжизненными". Роман был невероятно страстным и искрометным, но не мог продлиться долго - пара часто ссорилась и даже пускала в ход кулаки. О том, каковы были отношения между любовниками, можно судить хотя бы по тому, что однажды Модильяни признался друзьям, что вышвырнул Беатрис из окна. В другой раз, сгорая от стыда, рассказал своему приятелю, скульптору Жаку Липшицу, что Беатрис побила его тряпкой, и признался, что во время очередной потасовки Беатрис руками и зубами вцепилась в его гениталии так, как если бы хотела их оторвать. Иногда, когда Амедео овладевали беспокойство, гнев, ужас, Беатрис говорила ему: «Модильяни, не забывайте, что вы джентльмен, ваша мать — дама высшего общества». Эти слова действовали на него как заклинание, и он умолкал, стихал. В архиве Хастингс среди разрозненных записей обнаружена и такая: "Однажды у нас произошло целое сражение, мы гонялись друг за другом по всему дому, вверх и вниз по лестнице, причем его оружием был цветочный горшок, а моим длинная метла". Описание этой и других подобных сцен обычно заканчивалось словами: "Как я была тогда счастлива в этой хижине на Монмартре!.." Как он иногда относился к своей возлюбленной видно по портрету «Мадам Помпадур», написанному со злой иронией. Частые конфликты между любовниками вызывали даже не столько альковные похождения Беатрис: она слыла женщиной свободной, бисексуалом и в разное время имела любовные связи с Эзрой Паундом, Катериной Мансфилд, Андре Бретоном, Пабло Пикассо. «Хронология» побед фиксировалась Беатрис при помощи зарубок на спинке кровати. Разногласия Беатрис и Амедео (с настоящими сражениями и битьем горшков) возникали по большей части из-за творчества. Например, суждение Беатрис о том, что художник не в состоянии объективно оценить свое произведение, что это дело критиков, неизменно вызывало у Модильяни приступ гнева. Как бы то ни было, Модильяни написал 14 портретов своей любовницы. Многие критики сходятся во мнении, что именно в те годы, когда они были вместе, художник работал наиболее плодотворно, создал свои лучшие произведения, а его стиль развился и определился. О своем отношении к творчеству Модильяни она написала в журнале Нью Эйдж (New Age) в 1915 году: "У меня есть каменная голова работы Модильяни, с которой я не согласилась бы расстаться и за сотню фунтов, несмотря на нынешний всеобщий денежный кризис… Эта голова с покойной улыбкой воплощает мудрость и безумие, глубокое милосердие и легкую чувствительность, оцепенение и сладострастие, иллюзии и разочарование, замкнув все это в себе как предмет вечного размышления. Этот камень читается так же ясно, как Экклезиаст, только его язык утешительный, потому что нет мрачной безнадежности в этой чуждой всякой угрозы светлой улыбке мудрого равновесия". Их двухлетний роман был бурным и неистовым, но обреченным на короткое бытие: слишком уж яркими личностями, заводными темпераментами обладали каждый из них, чтобы прожить жизнь вместе, «ладком да мирком». В 1916 году Беатрис сама сбежала от Модильяни. С тех пор они больше не виделись. Художник горевал по своей неверной подруге, но недолго. Есть информация, что Беатрис, возможно, страдая от рака, покончила жизнь самоубийством (отравилась газом). Амедео и ЖаннаЖанна Эбютерн Jeanne Hebuterne 6 апреля 1898 — 26 января 1920 Французская художница, знаменитая модель и неофициальная жена художника Амедео Модильяни. Родилась в Париже в католической семье, ее отец работал в универмаге Бон Марше. Красивая девушка, она была введена в круг художников Монпарнаса своим братом Андре Эбютерном, который хотел стать художником. Жанна работала моделью у Цугухару Фудзиту. Однако желая сделать карьеру в области искусства и обладая незаурядным талантом, она поступила на учёбу в академию Коларосси. В декабре 1917 года Зборовский договорился с владелицей художественной галереи Бертой Вейль об организации персональной выставки Модильяни (это была единственная его прижизненная «персоналка»). Казалось, что стена непризнания вот-вот рухнет. Однако затея с выставкой обернулась фарсом. Галерея находилась как раз напротив полицейского участка, и когда возле окна галереи с выставленной в нем для привлечения публики ню Модильяни собралась небольшая толпа, один из полицейских решил посмотреть, что там происходит. Спустя полчаса мадам Вейль приказали убрать из окна «мерзость», и выставку пришлось свернуть до ее официального открытия. За несколько месяцев до злополучной выставки, весной 1917 года, Модильяни познакомился с 19-летней студенткой Жанной Эбютерн. Одни говорят, что впервые они встретились на карнавале. Жанна Эбютерн была представлена Амедео Модильяни скульптором Ханной Орлофф, которая часто, как и многие другие представители искусства, использовала учеников Академии в качестве моделей. Другие, что Амедео заметил ее в Академии Каларосси, где за 50 сантимов можно было получить обнаженную натуру и место за мольбертом. Маленькая шатенка с тяжелыми темно-золотыми косами поминутно стирала свой рисунок резинкой и начинала все заново. Третьи утверждают, что художник увидел Жанну в кафе «Ротонда», на Монпарнасе, где собирались в прокуренной задней комнате художники, продавцы картин и поэты. Увидев ее, он сразу же стал набрасывать на листке бумаги ее портрет. Место их встречи не имеет значения. Важно то, что Модильяни наконец встретил ту, о которой когда-то говорил своему близкому другу скульптору Бранкузи, что «ждет одну-единственную женщину, которая станет его вечной настоящей любовью и которая часто приходит к нему во сне». Ей было девятнадцать. «Она была похожа на птицу, которую легко спугнуть. Женственная, с застенчивой улыбкой. Говорила очень тихо. Никогда ни глотка вина. Смотрела на всех как будто удивленно». Жанна была маленького роста, с каштановыми волосами рыжего отлива и очень белой кожей. Из-за этого яркого контраста волос и цвета лица друзья прозвали ее "Кокосовый орех". Жила Жанна неподалеку от Пантеона, на улице Амьо, на шестом этаже большого дома в квартире 8-бис. Отец Жанны днем служил в парфюмерной фирме, а по вечерам жене и дочери читал вслух философские сочинения своего любимого Паскаля. Ее брат Андре уже был художником. Он выставлял свои пейзажи даже в «Осеннем салоне». Жанна тоже решила стать художницей. Родители не противились. Амедео было тридцать три. Худой, на бледных ввалившихся щеках временами горел болезненный румянец, зубы почернели. Это был уже не тот красавец, с которым Анна Ахматова гуляла по ночному Парижу, — «голова Антиноя с золотыми искрами». Он жил в мастерской Хаима Сутина, где ему приходилось поливать водой пол, чтобы спастись от клопов, блох, тараканов, вшей, и только потом ложиться спать. Она переехала к нему, несмотря на решительное противодействие со стороны ее глубоко католических родителей. Описываемая швейцарским писателем Шарлем-Альбером Сингриа (1883—1954) как нежная, застенчивая, спокойная и деликатная, Жанна Эбютерн стала главной темой в живописи Модильяни. Леон Инденбаум, приятель Модильяни вспоминал: "Поздней ночью его можно было увидеть на скамье перед "Ротондой". Рядом сидела Жанна Эбютерн, молчаливая, хрупкая, любящая, настоящая Мадонна рядом со своим божеством…".

С Жанной они поселились в крохотной мастерской вблизи Люксембургского сада. Две голые пустые комнаты, выкрашенные оранжевой краской и охрой. Денег катастрофически не хватало. Зимним утром 1917 года Морис Вламинк увидел Модильяни, стоящего посреди мостовой у перекрестка бульваров Распай и Монпарнас. Амедео презрительно разглядывал проносящиеся мимо такси, словно генерал на больших маневрах. Ледяной ветер так и пронизывал. Заметив Мориса, он подошел к нему и сказал совершенно просто, как о чем-то не имеющем для него ни малейшего значения: «Я тебе продам свое пальто. Оно мне велико, а тебе будет в самый раз». По ночам он жутко кашлял. Жанна все больше тревожилась. Нужно было лечение. Модильяни отказывался. Тогда его друг Зборовский, польский поэт и торговец картинами, сбросившись с родителями Жанны, которые к тому времени простили дочь, оплатил поездку в Ниццу. Весной 1918 Модильяни и Жанна покидают Париж, находившийся под угрозой немецкой оккупации, и направляются на южное побережье Франции. Теща поехала вместе с ними. Ужиться не удалось, и вскоре пришлось перебираться в дешевенькую гостиницу, где обитали одни проститутки. Через какое-то время они переехали на виллу «Смеющаяся», принадлежащую художнику Остерлинду.

Днем Модильяни работал, а по вечерам сбегал в местный кабак. Иногда Модильяни бывал ужасно груб с Жанной. Поэт Андре Сальмон так описывал один из многочисленных публичных скандалов Модильяни: «Он тащил ее (Жанну) за руку. Схватив ее за волосы, с силой дергал их и вел себя как сумасшедший, как дикарь». Хотя в последние годы он писал почти одну Жанну, он изобразил её на своих полотнах не менее 25 раз. Вытянутые пропорции. Обостренные ломкие черты. В позах — болезненная нервная тонкость. Про нее говорили, что она со своим бледным лицом с совершенными чертами и длинной шеей напоминала лебедя. Искусствовед Михаил Герман заметил, что «есть что-то избыточно личное в портретах Жанны Эбютерн, как будто нам дают читать интимное письмо или услышать слова, которые можно прошептать на ухо. Особая душевная распахнутость, черты, которые дозволено видеть лишь одному человеку в особые минуты». Двадцать девятого ноября 1918 года у Жанны родилась дочь. Ее тоже назвали Жанной (Джованной). Впервые за долгие месяцы Модильяни сказал, вернее, написал матери: «Очень счастлив». Мать Амедео -Евгения Гарсен тут же ответила сыну. Он снова написал: «Милая мама, бесконечно благодарен тебе за твое ласковое письмо. Малютка здорова, и я тоже. Я нисколько не удивлен, что такая мать, которой всегда была ты, почувствовала себя настоящей бабушкой, независимо от каких-либо «законных оформлений». «Законные оформления» не были совершены: малютку зарегистрировали, как дочь Жанны Эбютерн от неизвестного отца, потому что они с Амедео не были венчаны. Узнав о том, что она беременна вторым ребенком, Модильяни написал: "Сегодня, 7 июля 1919 года, я обязуюсь жениться на мадемуазель Жанне Эбютерн…". Модильяни всем сердцем давал понять, что Жанна была единственной, кто смог подобрать к нему ключ. Впрочем, вернувшись в Париж, он даже написал заявление об оформлении брака, но все уже пошло наперекосяк, и они так и не успели стать законными мужем и женой. В Ницце Жанна нарисовала карандашом портрет Амедео. «Она чутко уловила, — пишет Виталий Виленкин, — и его изменившийся облик, и что-то от его внутренней духовной сосредоточенности. Он сидит за круглым столом в накинутом на плечи пальто и в шляпе и читает какую-то книгу, плотно сжав вытянутые вперед губы. На столе трубка, пепельница, графин, стакан и большая керосиновая лампа с клетчатым абажуром. Рисунок кажется таким тонким и точным, что только обилие подробностей в одежде и аксессуарах мешает определенно говорить о влиянии того, кем он вдохновлен». Лучшая картина Модильяни — портрет Жанны, написанный за год до смерти. Не привыкшая еще к своей беременности молодая женщина, пытающаяся встать, похожа и на итальянских мадонн раннего Возрождения, и на деву Марию на русских иконах. Он уходил, а она оставалась дома. Одна. С маленьким ребенком. Без денег. Потерявшая всякие надежды на будущее: Модильяни в Ницце не стало лучше. Их обоих угнетало предчувствие катастрофы. Но еще держали холст и кисти. Он писал портреты Жанны один за другим. Сделал десятки ее рисунков. Она тоже рисовала. В основном — Амедео и свои автопортреты. В конце мая девятнадцатого года Модильяни возвращается в Париж, чтобы подыскать новое жилье. Жанна пока остается на Лазурном берегу. Через три недели она шлет ему телеграмму: «Нет денег на дорогу. Пришли телеграфом сто семьдесят франков плюс тридцать для кормилицы. Приеду в субботу скорым». Новую квартиру он так и не нашел. Поселились в старой мастерской, где жили до отъезда. Маленькую Жанну взяла к себе Люния Чековска. Модильяни часто приходил туда. Иногда поздно ночью — пьяный. И тогда его не пускали в дом. Он не хотел никуда уходить. Так и сидел до утра на ступеньках. В начале лета девочку отвезли в деревню. Жанна ездила к ней каждую неделю. В августе в Лондоне выставили 12 полотен Модильяни. Несколько картин удалось продать. Появились первые восторженные рецензии. Но наступила зима. И вместе с ней пришло обострение туберкулеза. Он все время мерз. Ему никак не удавалось согреться. И все больше пил. Выставленные в «Осеннем салоне» четыре холста остались непроданными. Критики молчали. Однажды Модильяни отправился на Монмартр к Сюзанне Валадон, художнице, начинавшей с моделей, матери художника Мориса Утрилло, который первым познакомил Модильяни четырнадцать лет назад с Монмартром. Придя к Сюзанне, Модильяни попросил выпить и вдруг, как рассказывают очевидцы, «запел что-то протяжное по-еврейски и заплакал. Вероятно, это был «Кадиш», заупокойная молитва — единственная, которую знали в неверующей семье Модильяни». В этот период в документах и воспоминаниях друзей предстают как бы два Модильяни. Один - человек, понимающий, что серьезно болен. Он отказывается лечиться, ходит по забегаловкам и безнадежно пьет. И другой Модильяни - человек, живущий, как все безнадежно больные, упорной надеждой выздороветь и начать все сначала. Он как будто предчувствовал близкий конец, а судьба оказалась решительной и непреклонной. В один прекрасный день Ортис де Сарате и Кислинг обнаружили Модильяни в постели в нетопленной ледяной мастерской. На постели рядом с ним сидела Жанна, на последнем месяце беременности, и писала его портрет. 22 января 1920 года Амедео положили в больницу Шаритэ для бедных и бездомных. В бреду он повторял только два слова: «Care Italia, care Italia» («Милая Италия, милая Италия»). Хотя существует легенда, которая повествует о том, что перед смертью Модильяни "позвал жену последовать за ним и в смерти, "чтобы быть в раю вместе с любимой натурщицей и вкусить с ней вечное счастье". Через два дня его не стало. Он умер без десяти девять вечера. Жанна, чтобы не оставаться в мастерской, провела ночь в маленькой гостинице с Полеттой Журден. На следующий день, придя в больницу, она долго всматривалась в лицо Амедео, а потом вышла, так и не повернувшись к нему спиной. Отец настоял, чтобы она поехала к ним, на улицу Амьо. В день похорон художника Жанна находилась на грани отчаяния, но не плакала, а только все время молчала. На следующее утро после похорон, в четыре часа утра, будучи на восьмом месяце беременности, Жанна выбросилась из окна шестого этажа. Самоубийство Жанны Эбютерн стало трагическим постскриптумом к жизни Модильяни. Модильяни похоронили 27 января в скромной могиле без памятника на еврейском участке кладбища Пэр-Лашез. На кладбище его провожали все художники Парижа, среди которых был Пикассо, а также толпы его безутешных натурщиц. Жанну похоронили на следующий день — в парижском предместье Банье. Вместе они оказались под одной плитой только через 10 лет. Родственники, обвинявшие в её гибели Модильяни, позволили перенести её останки на кладбище Пер-Лашез. В глубине старого кладбища Пэр-Лашез на почти незаметном надгробии высечена надпись на итальянском: «Амедео Модильяни, художник. Родился в Ливорно 12 июля 1884 года. Умер в Париже 24 января 1920. Смерть настигла его на пороге славы». И чуть ниже: «Жанна Эбютерн. Родилась в Париже 6 апреля 1898. Умерла в Париже 25 января 1920. Верная спутница Амедео Модильяни, не захотевшая пережить разлуку с ним». Леопольд Зборовский писал брату Модильяни сразу после похорон: «Он ведь был дитя звезд, и реальная действительность для него не существовала».

Маленькая Жанна, дочь Модильяни (1918—1984), был взята на воспитание, а затем удочерена сестрой Амадео Модильяни, жившей во Флоренции. Она выросла, практически ничего не зная о своих родителях, и только став взрослой смогла узнать подробности их жизни. В 1958 году она написала биографию своего отца, которая была опубликована на английском языке в Соединенных Штатах под названием «Модильяни: Человек и Миф». Потребовалось более тридцати лет, прежде чем ученые убедили наследников Эбютерн разрешить общественности доступ к художественному наследию Жанны Эбютерн. В октябре 2000 года ее работы были представлены на посвященной творчеству Модильяни выставке в Венеции. В 2003 году сотни итальянцев стояли под весенним дождем у Королевского дворца в Милане, ожидая, когда откроется выставка Модильяни и Эбютерн. Впервые на одной выставке были собраны вместе работы Амедео и Жанны. Искусствоведы утверждают, что его и ее полотна, появившиеся после их встречи, написаны как будто одной кистью. Так похожи они были друг на друга, так в унисон звучали их души. |